2025年10月18日土曜日の午後2時より5時まで、今年度第2回目のICCS・日中農業問題研究会主催ミニシンポジウムを開催し2名の報告がなされました。

コメンテーターは郭万里愛知大学経営学部准教授・ICCS運営委員が、劉及び岸川ICCS研究員2名が当日会の運営を担当しました。

はじめに、高橋五郎愛知大学名誉教授・ICCSフェローより、「中国の最近の食料自給率について」と題する報告がなされました。

報告では、中国での経済成長期の2010年から2022年までの食料自給率の推移をSSFSSR法という計測方法に基づいた分析結果について解説がありました。

次に、大島一二桃山学院大学教授より「伝統的工芸品の香港への輸出の現状と課題ー仙台箪笥の輸出を中心にしてー」というテーマで、日本国内でも珍しく貴重で高価な伝統家具である仙台箪笥の香港への輸出戦略等について分析報告がなされました。

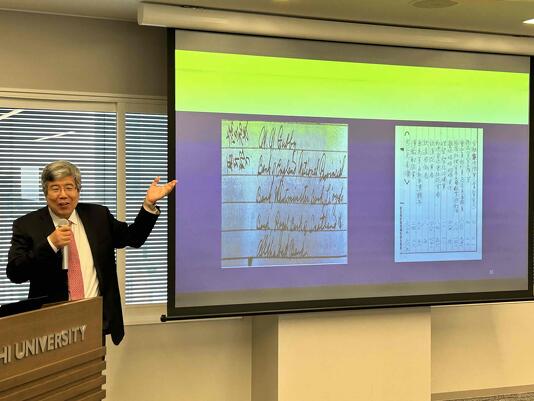

来場者は関係者や本学卒業生など8名の方が参加されました。当日の風景は写真のとおりです。

高橋五郎名誉教授講演風景

大島一二教授講演風景